Several of Yan Lianke's novels have not been published in China, or were initially published in Taiwan because he couldn't find a publisher in the PRC. Although he teaches at Renmin University of China in Beijing, the authorities seem keen to silence much of what he says, in fiction or otherwise.

Such is the case with a Dec 27, 2018 interview of him by The Beijing News (新京报), which has already been taken off the internet (looks like I'm wrong, see comments!), but saved -- for now anyway -- in a Google cache file.

Entitled 一个伟大文学的时代已经悄然消失, it can be found here in text form, and here with several photos (covers of his novels + a few of him).

I have copied the entire interview below in Chinese (text only).

2018-12-27 20:15:34新京报 记者:沈河西

年届六十的阎连科,已经彻底放飞自我。尽管他走到哪里,都像是明星一般的存在,但阎连科不在乎外界的评价。在与新京报记者的对谈中,阎连科认为一个伟大文学的时代已经结束了,新的伟大文学时代会到来,但已经与他无关。

今年10月,因为诺贝尔文学奖取消,再没有媒体密切盯着阎连科。但他这几个月,依然忙得不可开交,几个月来没在北京的家里待到超过一个礼拜。12月23日下午,我们的记者在人民大学采访了阎连科,这个采访的原定时间是两个月前,但他一直因为杂事缠身,中途写电邮告知:要不采访还是算了,反正文学是个冷小的东西,尤其是我的。

阎连科,1958年出生于河南洛阳嵩县田湖瑶沟,毕业于河南大学、中国人民解放军艺术学院,当代作家。现任中国人民大学文学院教授、香港科技大学高等研究院冼为坚中国文化教授。出版有《丁庄梦》《风雅颂》《四书》《炸裂志》等作品。作品已经被翻译成二十几种文字。他被称为继莫言后最接近诺奖的中国作家,也被称为“最有争议的中国作家”。

不管走到哪里,阎连科都是明星一般的存在。他去世界各地的文学节、书展,经常被安排压轴出场。在德国,有三四十位当地读者拿着刚印出来的阎连科照片排队要他签名。尽管没有人拿着书,而且他们签完名走了,并没有坐下来听他讲。

阎连科的英国经纪人几乎每天往他邮箱里发电邮,告知他哪本书销量如何,又有哪个大咖评论家写了文章。完全不懂英文的阎连科在这方面非常粗疏,他对自己的出版,不太关心用了什么封面,腰封上写了什么话,他也不在乎书里是不是有错字,交出去的稿子从来不自己校对。他说自己反正是一个经常写错字的人。他甚至也不关国内、国外对他的评价。海外来信一般是他儿子帮忙回复,对方来三封,他可能才让儿子回一封。经纪人告知他国外有负面评价,他说负面就负面吧。

2018年12月9日,阎连科凭《田湖的孩子》入选2018年《收获》文学排行榜,获非虚构类第二名。 再比如,前阵子香港媒体上一篇题为《海边的阎连科:来香港教书是一种逃离》的文章,从标题就把读者导向了某种政治化的理解。逃离什么?阎连科笑着对我说,逃离雾霾和饭局嘛。他说去香港讲课的原因很简单,因为讲课要花很多时间,一周三节课,所以很多内地作家不愿意去,他就觉得其他人不愿意,那我去吧。香港的环境好,生活也很规律,一切讲规矩,不像在北京有没完没了的应酬。

过度的符号化,让阎连科变成了陌生人。他受益于这样的符号化,也为这样的符号化所伤。

符号化之外,阎连科最近有一件更具体琐碎的苦恼。采访完的第三天,他发来短信: 麻烦夹带私货地告诉一声读者朋友们,別给我学校和家里寄书、纸、信封类让我签名写字了,我几乎每天都收到这样的快递,成了负担。收藏的我可以理解,但相当部分不是为收藏。而且,还有人直接给我寄许多盗版的港台书让我签名再销售,哭笑不得…… 但年届六十的阎连科,已经彻底放飞自我。关于新作《心经》,他说都不准备出版,打算自己印几本私底下送送朋友。放飞自我的同时,阎连科也已经到了考虑如何收场的时候,因为他认为一个伟大文学的时代已经结束了,新的伟大文学时代会到来,但已经与他无关。

更重要的问题是现实虚无主义

新京报:在读《田湖的孩子》的时候,我还是觉得里面有一些地方有历史虚无主义的色彩,你怎么看?

阎连科:那是一代人最真实的记忆,没有任何虚无主义。我们要正视自己的历史。很多人看今天中国现实,那才是真正的虚无主义。我们能够面对历史的真实,那是因为我们对现实充满了希望。如果我们对现实绝望,那才是真正的虚无主义。这是我们要正视的,但没有人去正视。说历史虚无主义的人是对中国现实丝毫不了解。所以我说,问题不是历史虚无主义,是人们对现实的虚无主义吧。

新京报:你回自己老家,你有觉得当地父老乡亲很虚无主义吗?

阎连科:农村最实在,就看生活怎么样。比如乡村的医疗保险,政府的政策很好,第一年每人交20元,第二年交40元,第三年交80元,现在要交220元。10亿农民,涨了多少钱?220元,对南方人来说小到不值一提,但让北方农民每人拿出220元,那就相当难,这自然就会怨声载道。事情就是这么简单。河南的乡村,假若一家6口人,但医疗一项一家就要交1000多块钱,一般家庭其实拿不出来,加之报销好像是只有住院才能报,所以就会出现大病小病都住院。一个感冒也住院,因为住院才能报销啊。最后我们看到的乡村是几乎人人都在挥霍乡村医疗,都去医院躺在那儿。当然,这也与今天乡村农民工不得不大量返乡无关。就乡村言,真是没有人对现实负责、对现实有一种理解的宽容心。乡村对现实的虚无主义可说到了更可拍的境地。

新京报:说到这种虚无主义,我想到你2016年的《日熄》,写的是一个村庄里的人梦游之后为所欲为。

阎连科:《日熄》说白了就是特别想用不一样的讲述写一个和别人不一样的故事。对我来说,构思不在于故事,在于讲故事的方法。但是换句话说,《日熄》如果出版又有什么呢?不过是写了人人都会有的梦游而已。小说中写的那个小人物——念念的父亲,充满着真善美、正能量,一直都在救赎另外一些人。这本书台湾出版后我又改了四五次,目的就是增加善美的比重。我以为,《日熄》是体现了人的大美和精神的一本书。

新京报:《日熄》里后面时间停在了早上6点,时间停止意味着什么呢?

阎连科:这个说不清。可能说不清才更重要。时间是可以死亡的,就像历史可以消失样。时间可以从头开始,也如历史可以重新开始样。小说中故意把李自成和各种农民起义的时间打乱和混杂,让时间呈出混乱状态,或者有意让时间死掉,这样文学和时间才更丰富、更有意义吧。我们不能让时间在文学中总是顺时针或短暂逆时针的转。 新京报:《日熄》里你又被你自己写进去了,《炸裂志》《速求共眠》也是,而且都很自嘲。

阎连科:以后估计比较会谨慎了。因为写得多了,而且关于把作家放进自己作品中的元小说,讨论得也多了。可能之后不会再这这样了,再这样就重复了。

新京报:你老是想着怎样不重复。

阎连科:这是一个作家应该对自己最简单、最基本的要求,就这样我依然觉得自己在重复。

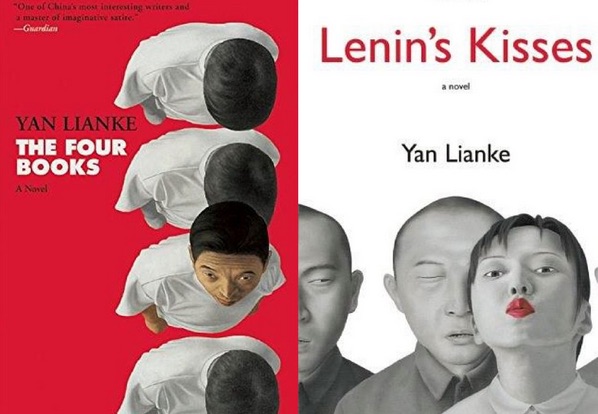

新京报:我发现你作品英文版的封面都很类似,有点政治波普化的中国人的感觉。

阎连科:许多语种的封面都这样。但这不是政治波普,是法国首先买了这组画的封面版权,后来其他种语言都沿用了法国封面和这种风格,确实太大同小异了。

新京报:那你个人喜欢这种很脸谱化的封面吗?

阎连科:我没觉得有什么不好,不过他们也确实有点偷懒。

新京报:你前阵子在单向街,也讲到说想走近读者,因为符号化已经把你变成了一个读者眼中的陌生人,这种符号化对作家本身是一种很大的伤害吧?

阎连科:还是要把作品写好为标准,靠嘴是说不清这些的。不要在嘴上过度去解释这些东西,读者会理解现实和历史,他也会理解艺术和创造,《四书》是特别典型的例子。

新京报:你有读前阵子《纽约客》上写你的那篇长文吗?

阎连科:看了。我们看看就是写一个作家的日常生活,但对于英语世界的人来说是新鲜的,津津有味的——原来亚洲作家是这样生活啊!说白了,可能他们完全不知道中国作家是怎样的生活状态吧。

新京报:你是不是对某种敏感性本身也是很敏感的?

阎连科:我觉得不是敏感性,而是现实性。我们老说敏感性就变成一个作家在剑走偏锋、哗众取宠的意思了,那我觉得这是对作家的误解。每个人对现实都有他关注的方面,我从来没有去关注政府怎么样,党怎么样,我从来没有写过这些事情,但我关心生活的现实。

新京报:你觉得你个性中是有很懦弱的一面吗?

阎连科:非常懦弱。

中国的现实内容已经足够丰富深刻,作家要在其他方面做出努力

新京报:你是一个特别有意识的对小说的结构和形式做探索的作家,和你同年龄的很多作家都在回归传统。但你好像年纪越大,实验性越强。

阎连科:回到传统没有问题,我相信每个时代都有每个时代的文学。21世纪有21世纪的文学,虽然我写不出来,但21世纪但一定不是《安娜·卡列尼娜》那样的小说。托尔斯泰是伟大的,但所有的作家都永远去写这样的小说,我们也写不过他。因为这样,我经常看到如人们讲的四平八稳的小说,但塑造了活灵活现的人物,这样的作品能拿奖,卖得也好。如果从作家的生存去理解这种写作,这我非常理解。但一个作家总是这样写,我对你的尊重会稍微要打一点折扣的。小说是要有创造的,不光是故事,还有结构、叙述、语言等。尤其是对现有的生活也要有些创造的洞见和认识。

新京报:可以说你在小说方面是形式主义者吗?

阎连科:中国的内容在丰富性、复杂性上已经达到了在全世界都无可匹敌的程度。如果生活本身在这方面已经替作家完成了丰富性和复杂性——作家可能可以随便从生活中拿一个故事都深刻、复杂到不得了,那为什么你不在另外一方面努力呢?

新京报:所以对中国作家来说,这种内容的复杂性是现实早就为作家完成的。 阎连科:对。所以我觉得,一个作家只要稍微有点敏锐性,都能抓住非常丰富复杂的故事,这不需要多少努力,只需要如歌德说的那种勇气是一种才华的勇气。既然生活已经在这个方面帮助作家完成了,那你需要的,就是在其他地方做出巨大努力。 新京报:就你的文学观来说,故事再漂亮,语言再漂亮,都不是一个多么了不得的事情,对吧?

阎连科:我其实没有什么明确的文学观。但如果说美,你的文学之美能美过沈从文?语言再好,你能好过从沈从文、张爱玲、萧红他们吗?人物再活你能活过鲁迅、老舍他们吗?不是故事、语言再漂亮都不是了不得。语言漂亮非常了不得。但我觉得更了不得的是在这些了不得基础上的更个性和更有创造性。当然,一个作家要做一个明白的写作者非常难。这个明白更可能是需要在文学观上表现的。不过,我自己在这方面也经常是矛盾、糊涂的。

新京报:你前阵子有一个 “苦咖啡文学” 的提法引起关注。你说当村上春树、门罗、卡佛等人的小说风格成为主流的时候是很成问题的,你这个话是在批评80、90后的年轻作家吗?

阎连科:我的意思是中国文学回到了不痛不痒的年代。老一点的,跟我一样年纪的,你看许多作品真是唯美到不痛不痒,那不只是80后、90后。是我对整个文学的一个看法。再说得难听一点,中国作家都太善打擦边球。你一定要相信,擦边球和正面进攻是两个概念。正面进攻可能是要失败的,但它是有力量的。擦边球是可能成功的,但是讨巧的,就这么简单。中国的 “苦咖啡” 大部分是讨巧的。

新京报:但对你这个 “苦咖啡文学” 的说法也有人批评,比如有人说苦咖啡也是80后90后一代人对自己时代的忠诚?是很真实的刻画啊?

阎连科:可能是对个人生活的忠诚吧,而不是对所处时代的忠诚。进一步说,我的意思是,什么文学都可以存在,但如果人人都这样就有问题。我们丰富、复杂的生活,不能都是苦咖啡那种某类文学的存在。如果我们的文学只还有这一类文学,那时多么单调的。

新京报:那你们作家班的那些80后90后的学生,他们和你聊过吗?他们对你这个文学观怎么评价?

阎连科:我们作家班的学生们都特别可爱,阎老师要说什么写什么,每个人都心知肚明。也许认同,也许不认同,但他们能理解我为什么说这个话。如果都是张爱玲,没有鲁迅,那是文学巨大的问题。但如果全是鲁迅,那也会乱得一塌糊涂。文学只能顺从文学自身,不要人为地过度去调整。如果作家思考什么就能去写什么,那是最好的。

新京报:说到 “苦咖啡文学”,好像日本文学是一个代表,是不是也是 “苦咖啡” 占主流?

阎连科:和我们相比,日本那边的生活是相对平静的。我们的生活是不平静的。生活每天给你提供了无数惊心动魄的素材。美国、日本、欧洲这些地方,为什么小说大体来说写的比我们的作品内化和平稳?因为人家生活相对来说到了平稳期,每天大体就是那样子,想在生活中发现一点惊心动魄的新东西,多难呀!

新京报:所以你觉得如果你出了国,还能写吗?

阎连科:我们的语言和文化是伟大而特殊的。我们不像欧洲,会有那么多的从俄罗斯作家去欧美,并且小说也越写越好,因为他们文化上有很多相近性。中国文化和他们截然不同。且我也没有能力像哈金、李翊云、郭小橹他们那样用英文写作,所以要写作还是要在中国。我与我的祖国同在——这不是高尚,是我命运的唯一选择。

中国作家过度复制现实主义

新京报:前阵子的宝珀·理想国文学奖给了90后作家王占黑,你说看她的小说,不像一个90后的作家,倒像50后60后作家,这是在夸人吗?

阎连科:当然是。是说她成熟、老道。尤其从语言和从对生活的关注来说,她关注的是和她的年龄不相符的大伯、大妈的生活,所以说她“老”。但我还想对占黑说,小说要再多些超越传统、再给自己多一些难度就好了。

新京报:所以为什么是她得奖?

阎连科:因为她的小说人见人爱,也包括我。但就我个人来说,我更喜欢哪种有人说好到了天上,说坏到了地上那类小说。评奖这种事,我们不能说获奖的就是第一,不获的就不是最好。比如评奖的分数是满分10分,一部作品每个评委都给他9分或8分,那小说就可能获奖了。但有的小说特别有创造,可只要有一、二评委不喜欢,只给5、6分,这小说获奖就难了。所以评奖中间,最有创造性的小说往往是最有争议的。理想国的奖,那5个作家其实都很好,我觉得给谁都无所谓。

新京报:王占黑的小说提供出来的东西很老套。

阎连科:不是老套,是更接近传统。接近传统,我觉得比逃离传统相难度小。

新京报:那今天这拨年轻作家里,会有让你特别惊艳的吗?

阎连科:双雪涛的《平原上的摩西》、孙频的《松林夜宴图》都让我惊艳。真的不要小觑年轻作家。

新京报:可是这两个人都是你们人大作家班的。

阎连科:年轻作家王安忆读得比较多,其实我读得比较少。但沈大成、班宇的小说也很好啊。张悦然、蒋方舟们在我看来,从创作年龄来说已经不算年轻了。

新京报:能谈谈你所理解的创造吗?

阎连科:首先要对生活有新的认识吧。今天生活这么丰富,你的认识和其他人一模一样那就不是创造。其他,你要始终想到,我们生活在21世纪,你不要总是去写18、19世纪的小说,这就行了。短篇小说不去说了,尤其长篇小说如果不讲结构,不讲叙事,总是所谓的现实主义,我是觉得太不合适了。

新京报:那你怎么看《繁花》这样的小说?

阎连科:《繁花》是某类小说的经典,但不是我喜欢的那种。我的小说非常重口味,又相当狭隘。不过中国人很喜欢这种小说,尤其南方。其实,在小说审美上,南北方是有很大差别的。还有《收获》排行榜的短篇榜排第二的斯继东的《禁指》,写得也是特别南方调,那也是很多人喜欢的,我在火车上很快看完了。《禁指》语言的腔调非常特别,也是这类小说吧。

新京报:我想到,八九十年代那个时候有先锋小说,今天这一批作家都不再先锋了,今天中国文学的主流是现实主义。但先锋的姿态在今天依然重要吧? 阎连科:很重要。最近大家都在讨论李洱的《应物兄》,也多少证明了这个问题吧。如果中国除了现实主义没有别的,那文学彻底死亡了。问题是,今天我们确实过度重视现实主义了。如果一部小说是不错的现实主义了,就好评如潮,给它影响给它奖,但对现实主义之外的作品,也未免过分冷热差别了。先不说我们的现实主义到底是什么样的现实主义,是不是现实主义都说不清。中国人理解的现实主义和世界上理解的现实主义是有差别的。一句话,如果我们的文学只有一种文学,那是多么可怕的事。

新京报:如果只有现实主义,那异质性的东西就太少了。

阎连科:在这一点,真的希望年轻作家应该多有点探索精神,走得远一点。

一个伟大文学的时代已经结束,作家们要考虑如何收场了

新京报:你以前说过就怕江郎才尽,说最多写到65岁,现在还这么觉得吗?

阎连科:对。一个伟大的文学时代已经结束了。再过五年、十年,你会更真切的看到我说的结束。现在来看我们最近三、五年,出现过什么让人惊呼的作品吗?就这么简单——没有。最活跃的50、60后的这批作家,将近70岁或已经年过半百了,回头看大家近年都写的作品,应该说“狠老汉不如当年”。从一代人的生命说,50、60年代的作家,都已近着60岁或正在走向70岁,所以说一个伟大的文学时代已经结束、或正在结束,其实也是正常。但也许,另一个伟大的文学时代已经悄然到来。对于一代作家来说,到了要好好收场的时候了。我知道这话会得罪很多朋友和作家,但我觉得事实就是这样。 不过也要看到,我们50年代60年代出生的这代人,比你们这代人还是幸运得多,赶上了30年到35年的好时候,70年代80年代出生的人没赶上。一个伟大的文学时代已经结束了,从整体来说,只还有个别的作家还能在一生里写出伟大的作品。我们最喜欢、最活跃的那些“老作家”,在后边艰难收场的岁月里,谁更有生命力、创造性,谁没有重复自己,谁的收场可能会好一些。

但也要看到,在今天这个文学时代的交替口,给70后80后作家留下了一个非常好的空白期。是他们一鸣惊人最好的时候,只要谁能写出和50后60后作家的好作品同水准的作品,他可能就把所有上代的作家盖过去了,就像乔伊斯把托尔斯泰那页掀了过去样。谁对生活有不一样的认识,谁能提供不一样的文本及文学观和世界观——我不认为《白鹿原》完美无缺,但更年轻的作家谁能写出《白鹿原》这样水准的作品,你就看人们对他发自内心的欢呼吧。一个伟大的文学时代悄然结束了,在这个结束的时代站立过久的作家们,今天每个人都在挣扎,只是等待有几个70、80的作家上来用作品朝大家身上砸一下,大家也就倒下不用硬撑死累了。

新京报:你说一个伟大文学的时代已经结束了,这是一个悲观的说法吗?

阎连科:当然不是。因为一个更伟大的文学时代已经到来了,所以上一个伟大的文学时代自然也该收场了。但新的伟大的文学时代,我以为和我这一代作家没有太大关系了,那是属于你们年轻人的。一个伟大的文学时代已经悄然结束,另一个更伟大的文学时代正在悄然到来,用这两句话来表述应该更完整、更无懈可击吧。

新京报:那一个伟大文学的时代结束后,你之后创作时怎么定位你自己的位置呢?

阎连科:我意识到属于我这一代作家的一个伟大的文学时代已经结束的时候,我会思考我要干什么,你还能干什么,如何去收场。收场不是说一个人写回忆录就算了了结。是你要扛得住,是重新尝试能不能写出和之前差别比较大并保持一定水准的作品。实在说,我们这一代人已经非常幸运,应该知足了。毕竟大家都有30、40年改革开放带来的伟大的文学时代。

新京报:所以你已经到了在考虑怎么收场的时候了吗?

阎连科:是。我想我已经60岁了,自己一定要警惕,再也不能随意挥霍自己的创作岁月了,那是对生命的不负责任。你要从各方面考虑作品的价值,再也不能像年轻时候那般岁月还多、才华还好的随意写作了。谁都不可能像福克纳那样,借着锅炉房的青春和热暖,哗哗哗就连着写出三部伟大作品来。所以你要考虑自己收场的节奏和准备。 新作《心经》可能不准备在台湾出版,印几本送朋友算了

新京报:王德威有一个说法,他说90年代中期阎连科突然开窍了,怎么理解?

阎连科:93年以前写得都比较写实主义,都是像路遥的《人生》,讲个人奋斗那种。但是到了93年后,《黄金洞》《年月日》《耙耧天歌》等, 我写了一批这样的中短篇。直到后来的《日光流年》的完成。

新京报:这个过程转变是怎么发生的?

阎连科:和阅读发生变化有关吧。我以前对20世纪文学没那么喜欢,还是喜欢19世纪的小说。像卡夫卡,真的看不懂。92年还是91年,我当时生病躺在床上,就突然开始喜欢20世纪的小说,看得如醉如痴。

如博尔赫斯吧,我以为他对文学最大的贡献,就是根本不写人间烟火。这可了不得,我们天天都在说塑造人物,但博尔赫斯把这一切一笔勾销,写了非小说的小说,解放了整个人类对小说的理解。去年特别喜欢舒尔茨,到了痴迷。今年看了他的同胞姆罗热克的《简短,但完整的故事》,也喜欢得超乎想象。他们都是破坏小说的高手。小说这行当,有时也是不破不立的。姆罗热可的小说写得特别超现实,但是一般超现实的小说容易在夸张上出现问题,会失去严肃性。你去看果戈理的作品,看《百年孤独》,都有滑稽和夸张的地方,会失去庄重感。看姆罗热克的小说《在磨坊,在磨坊,我的好主人》这部作品时,姆罗热克让我突然意识到,《炸裂志》有些滑稽夸张的地方,庄重感被我忽略了。

新京报:谈谈你在写的最新的小说《心经》吧,写的是宗教题材?

阎连科:这个小说写得很辛苦。不是写乡村那么熟悉的风格。宗教题材,倒不是敏感。因为一般宗教题材的小说就是两类,一类写权力对宗教的迫害,如格雷厄姆·格林的《权力与荣耀》、远藤周作的《沉默》,还有张承志的《心灵史》都是这一类。这是最通行和被世人认同的。 另外一类,就是信徒的精神战胜了一切,像《血战钢锯岭》。不过我想,这两类恰恰是我们要避开的。

新京报:在写《心经》之前,你近几年好几个作品里都涉及宗教元素。

阎连科:这和年龄有关。如《四书》和《日熄》,包括今年写的两个短篇。一个《道长》,还有一个参加“匿名作家计划”的《信徒》。

新京报:“匿名作家计划”是不是很好玩?

阎连科:就是拖得时间太长了,到最后我写过那个小说的名字我都忘了。最好一月一次,有一个小高潮,蛮好玩。这个活动我觉得非常有趣,文学还是要有趣一点,活动也要有趣一点。但我发现,年龄大的好像就我在参加。应该多一点50后、60后和年轻人在一起玩。

我一个英语单词都不会,考虑什么诺贝尔奖

新京报:你的海外版本里哪本卖得最好?

阎连科:各个地方不一样,法国是《受活》和《年月日》等。美国是《受活》《四书》影响较大,最近看《日熄》也不错。西班牙《受活》《四书》卖得不算好,但口碑还好。日本整个都比较理想。对我来说所谓卖得好,就是五千、八千、一万多。但过一万是很难的。总的来说,更多的国家他们出这版我的书,也都是不赔小赚,留个口碑和吆喝。

新京报:媒体都说你是下一个最接近诺奖的中国作家,你觉得呢? 阎连科:那都是媒体要找新闻点,中国比我写得好的作家有一大把,他们就是看你在外面热闹而已嘛。

新京报:坦白说,你会对诺奖有很大期待吗?

阎连科:不是你清高,是你没那个能力。你一个英语单词都不会,你和谁交流嘛?出国后就是语言的盲人,寸步难行。今年出去了之后,我就想哪儿都不去了。我连一个入境单怎么填都不会。你说一个作家连一个入境单都不会填,你去关心这个干什么嘛?所以,把作品写好,别的什么事情都随便。[终]

Comments

The feature is still accessible for me on the paper's website: 一个伟大文学的时代已经悄然消失|阎连科专访.

jdmartinsen, January 1, 2019, 6:11a.m.

Good to know, Joel.

Perhaps because I'm in Taiwan, can't access it.

Or perhaps they just moved it and I didn't realize:

http://www.sohu.com/a/284999677_114988

Bruce Humes, January 1, 2019, 6:14a.m.